谈变革

让每一个员工对着用户

安德鲁•希尔:看了海尔的发展历程,我们感觉,您所做的,比德鲁克所创造的更进一步。为什么您认为这样的变革是必要的?

张瑞敏:主要的原因就是我们感受到了互联网时代的压力。互联网时代的用户需求是个性化的,如果让用户的要求经企业组织里的所有程序走完,可能什么机会也没有了,必须变成让员工和用户结合到一起。因此,我们现在就分成很多很多小微,有上千个小微,目的就是叫每一个员工对着用户。

谈小微

每个人都是创客

安德鲁•希尔:在这样的小微企业中,每个人都是创客。您刚才说,他们的薪酬是一样的。那么,对于具体每个人而言,激励机制在哪里呢?创造出更多的销量,或者更大的利润空间,可以跟薪酬直接挂钩吗?

张瑞敏:薪酬都是一样的,但我刚才说的是初期阶段。小微必须在市场上得到认可,比如说有风投投它,他们也要跟投,从A轮一直到最后,这个过程可能有很多人会被淘汰,而一直坚持到最后的,跟投部分的增值可能会很多。当然,风险和将来的收益是成正比的。现在有一些人,为了跟投把房子都抵押了。

谈平台

小微要向海尔要的战略方向演进

安德鲁•希尔:在现在的形势下,许多组织的领导人都在放权,把控制权放给下面的员工。您是放权的代表,给员工很大的权力。而且,还有种声音认为,海尔可能最终就没有传统意义上的员工了。那么,小微最终可以完全独立于海尔自主发展,还是说仍然对它有一定的控制和管理呢?

张瑞敏:首先,我不是像传统企业那样管理和控制它。海尔和小微的关系,就是它的股东;但是,这个股东和社会上的股东也不一样,后者是看好就买你的股票,看不好就不买,而我这个股东占有一定的股份同时要求小微向我们要的战略方向演进。另外,小微要在海尔这个平台上运行。所以,我个人认为,将来企业可能会消亡,但组织还会存在。这些组织,就像我们的小微,可能会发展得越来越大。现在有的小微公司已经独立了,可能会上市,将来可能会有很多小微公司成为上市公司。但上市公司,我也还是它的股东。

谈挑战

变革是前无古人的探索,不是赌博

日本企业的阿米巴和我们完全不一样。它是在传统的科层制组织里给一点空间。我亲自到阿米巴现场去看了。它是由上级给下属定一个课题,比如把某项技术改进一下,然后阿米巴成员就去研究如何改进。其实,这和原来的传统组织没有多大的区别,只不过是你可以自愿组织,但是由上级定题目。最大的不同在什么地方?阿米巴不面对用户,而是面对上级,而我们要员工面对用户。这是完全不一样的。我和稻盛和夫先生交谈过两次,他也认为是不一样的。

另外,与我们有一点相象的,就是美国人提出来的新观念、新模式——“全体共治”。它从2007年开始得到美国管理学界的肯定,到今天一共进行了8年试验,最大的试验企业叫美捷步,只有1500人。而且,我看到美国的一些文章说,现在也遇到了很多问题。之所以遇到问题,是因为它不像我们完全拆散了,让小微直接面对市场,自己去独立经营。

我们倒是想找一个学习的样板。我到美国见了在管理界非常有名的学者加里•哈默尔,希望他能推荐一些样板。他说自己走访了全世界很多公司,还没有看到有大公司这样做的,只有海尔。所以,我们现在做起来非常困难,就是因为没有什么可以效仿的标杆,完全是自己在探索。

安德鲁•希尔:您在做的事是一个探索性试验。

张瑞敏:所以风险非常大。

安德鲁•希尔:是不是一场赌博呢?

张瑞敏:遇到了一个非常大的挑战,如果不动一定会死亡,与其坐以待毙,不如奋起一搏。这是大家形成的共识,我们都认为必须这么做,而且做到现在,也没有退路了,不可能再退回去了。我觉得,我们所做的事情,在中国至少还没有。很奇怪的是,这几个月到海尔去的人,比过去增加了非常非常多。他们去了都想问,你们做得怎么样?美国一个非常非常大的公司看了之后,问“能不能你们做好了以后,我们来学习”,但现在他们不能试验,因为风险太大了。我的意思就是说,这肯定是一个方向。赌博,你很难知道方向对不对,而我们是在方向非常明确的前提下奋斗的。

谈目标

希望能成为一家互联网公司

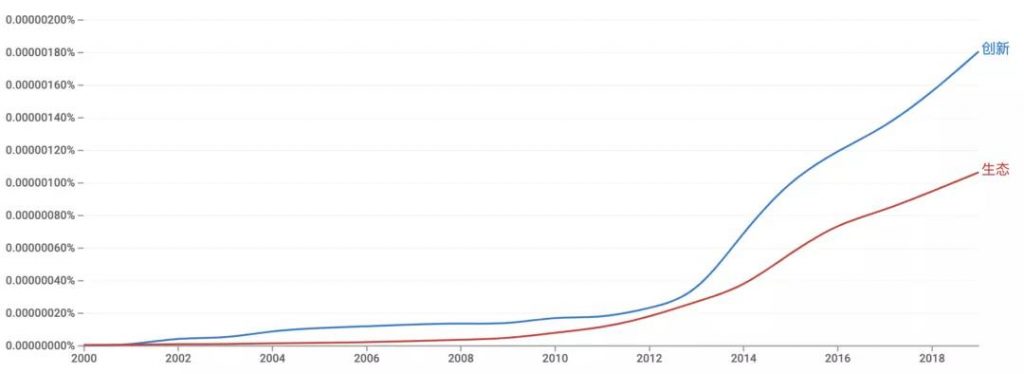

问题是,我们的目标不是要成为跨国公司,而是希望能成为一家互联网公司。因为很多跨国大公司,确实非常非常大,但要垮掉也非常快,像柯达、摩托罗拉。现在有没有竞争力,不在于你大,而在于你能不能抓住互联网的机会。传统企业肯定是边际效益递减,每一个产品干到最后盈利就越低,只有靠不断扩大产量。但是,如果抓住互联网这个机会,很有可能会变成边际效益递增。为什么会递增呢?因为我不仅仅是从产品里得到钱,更重要的是通过产品聚了很多用户,聚了很多付费资源。一个跨国公司可能做不到这一点,因为超越不了边际效益递减。这是一个非常非常大的颠覆:要么跟上互联网颠覆自己,要么就给互联网颠覆掉。

安德鲁•希尔:海尔正在演进的模式,在其他国家的分公司是否很容易理解、接受?

张瑞敏:这是我们正在积极推进的一件事。在中国总部,还没有把它完全做好,还没有一个成熟的东西,因此并不急于去海外推广。

现在我们和国外公司之间就是充分沟通,让他们知道这个方向。特别是欧美一些分公司,都很能接受,日本公司也接受。要根据当地的实际情况来做一些方案,目前主要聚焦的,就是能不能抓住海外互联网的机会,也就是在网上和用户沟通的机会。比方说,在欧洲,包括奥地利,很多世界名牌,原来用户都非常了解它们,所以不需要跟用户沟通,它们的产品没有问题。但是,我们在网上发现,特别是年轻人,非常需要通过网络沟通,所以决定在海外加快这方面工作。

在欧洲一些国家,像我们这种比较激进的改革,包括薪酬方面的改变,也受到一些法律的约束。在美国也一样。在硅谷,薪酬在法律上根本无所谓,不受限制;一旦离开了硅谷,到了其他地方,可能就会受很多限制。我们在美国推进变革,结果有12个美国人立即辞职不干。所以,挑战还是很大的。

安德鲁•希尔:因此,在目前这个阶段,国外分公司的结构还是比较像传统公司?

张瑞敏:首先,我们和亚洲公司在海外设的分公司不一样。比如日本或者韩国公司在海外的分公司一定要派管理人员去管,而海尔在国外的公司,都是当地人来管。主要目的是什么?因为改变太大了,应该让当地人充分理解,让他们来操作,才有可能成功,如果让我们的人来做,难度可能会更大。目前,我觉得,有当地欧洲人的经验在里面,慢慢地会充分理解;在理解的前提下,根据当地的实际情况来推进,目前感觉已取得了一定的成效。

安德鲁•希尔:现在海外有没有分公司设立小微?比如,我在奥地利能不能成为海尔平台上的小微呢?

张瑞敏:现在还没有。俄罗斯有。

谈角色

CEO变身“组织设计师”

但是,现在完全不一样了,我只要盯住那些创业团队有什么问题,能不能在这条道路上真正成功?或者换句话说,我现在盯住的,就是开放性。举个例子,我们要求实现“资本和人力的社会化”,资本这块不是像原来那样要求公司拨款,而是能不能吸引风投;人力,要盯是不是有全球最好的资源愿意到你这个地方来?

简言之,过去是在封闭的系统里,把决策灌输下去,然后他们给我结果,我再来检查问题,现在是开放,看能不能把全球最好的资源引进来;过去,他们遇到问题一定来找我,由我来决定你做得对不对,怎么去解决,现在不允许来找我,一定要找市场,一定要找全球的资源,反过来变成我问他们,“你开放了什么?”

安德鲁•希尔:如果您的理想完全实现,那CEO还有没有存在的必要?

张瑞敏:你提了一个很好的问题。组织怎么样才能更好地发展?可能总需要有人来研究和设计,我可以做他们的“组织设计师”。

安德鲁•希尔:非常非常好的一个想法。

我总结一下,海尔正处于一个不断演进的过程当中,在中国部分正在推进小微化。您的角色已经转变到要求小微企业变得更加开放,让他们能够自己决定,利用外部资源和资本。但对于中国以外的公司而言,您的角色可能还是一个传统CEO。

张瑞敏:并不能简单地说,国内有大的变化,国外就是传统的,应该说都在有步骤地都改变,比方说俄罗斯也在做。我们也希望把俄罗斯样板移植到欧洲其他国家。

我们慢慢地费了这么大劲转型,为什么一定要转?简单地说,过去的企业,主要是为了顾客量更大一些,所以“500强”比的就是谁的顾客更多,我有1000万的产品,我就有1000万的顾客,现在要求的是,能不能用这个产品变成更多的顾客,而且顾客还不一样。

安德鲁•希尔:在整个过程当中,令您感到最恐惧的一个部分是什么?

张瑞敏:最头疼的问题就是,过去令我们成功的企业文化,现在反而变成了一种阻碍。举个例子,我们过去比其他企业可能做得更好一些,主要就是因为执行力文化,我们定了一件事,在公司宣布以后,所有人都必须做到位,如果你没有按时做到,那就不能再在这儿干了。可能别的公司要求5天做出来,我们要求2天就做出来,所以比别人做得快。我们当时也要求“迅速反应,马上行动”。有些日本公司去海尔了解后,还很感兴趣。

但是,要从原来执行力很强——叫你干什么,你一定要干到——变成现在要求你去创业,角色马上就不一样了。有的人在执行力文化时做得非常好,现在叫他去创业却非常困难了,以至于,有些人提出,能不能恢复到原来那个模式?因此,这不是一朝一夕能改过来的,需要慢慢地做。有的时候,出现了很多问题,主要原因就出在文化这儿。对企业来说,文化有时候是双刃剑,本来很好的,一改方向,可能就砍到自己了。

联系腾龙娱乐有限公司19987877778(客服)

联系腾龙娱乐有限公司19987877778(客服)